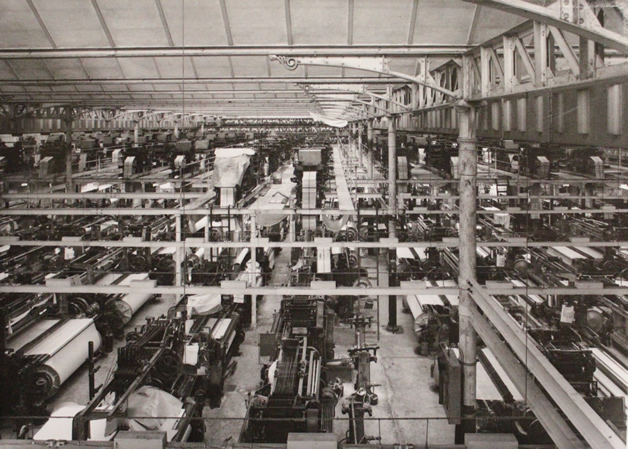

Merate: 20 anni fa chiudeva la storica ''Tessitura Serica Spa''. Fondata nel ‘22 aveva occupato migliaia di operai e impiegati

L’ultima relazione sulla gloriosa “Tessitura di Merate Spa” porta la firma del geometra Paolo Vitali ed è datata 1996. Più un promemoria personale che un documento aziendale. Perché due mesi dopo la stesura del testo, a marzo, la proprietà portava i libri in tribunale con la richiesta di concordato preventivo. Finiva così un’avventura imprenditoriale, iniziata 74 anni prima, che aveva dato lustro al territorio e lavoro a migliaia di persone. Vent’anni esatti dopo, di quell’azienda sono rimasti alcuni segni, archeologia industriale si dice oggi: la ciminiera utilizzata per innalzare i ripetitori, una parte del capannone ancora occupato da decine e decine di telai ormai ferri vecchi, spogliati dai ladri dalle parti in rame e qualche interrato che conserva strumenti del passato, pese, tubolari, quadri elettrici, materiale vario. Il resto è stato riadattato e destinato ad altre attività professionali, commerciali e ludiche compresa la villa padronale, un tempo riservata al direttore amministrativo – negli anni settanta il ragionier Cavalli – che ospita un ristorante.

Nel frattempo, tra il 1947 e il 1948, era stato realizzato anche il corpo di fabbrica numero 2, destinato a magazzino e reparto spedizioni. L’azienda a metà degli anni sessanta cambia la ragione sociale in “Siber & Wehrli Zurigo”, controllata ormai dagli svizzeri.

A Max Eberle viene affiancato il giovane, aspirante direttore generale Herman Spitz, poi tragicamente scomparso. I reparti lavorano sui tre turni sotto lo sguardo vigile di dirigenti e capi reparto: gli svizzeri Wisling e Bamert, gli italiani Airoldi, Prati, Pozzoni, Vitali, Albertini, Ferrari, Cavalli. Su tutti si staglia la figura inflessibile, temuta ma rispettata della "dama di ferro”, la giunonica signorina Novati, sempre pronta a rimproverare un'inefficienza e al tempo stesso a dare una mano a chiunque avesse bisogno.

I sintomi della prima crisi si fanno sentire a metà degli anni settanta. L'azienda ottiene l'esercizio provvisorio, e continua a produrre e a vendere, tramite "l'ufficio di Como" dove si trova la direzione commerciale. Anni dopo gli Svizzeri cedono le azioni al valore simbolico di una lira ai dipendenti. Si forma un gruppo dirigente che tenta di vendere l’azienda alla “Prini”.

La trattativa, però, non va in porto ed arriva un nuovo investitore, la famiglia Sorella. Le azioni vengono ricomprate ad un prezzo nettamente inferiore a quello di carico. L'attività procede a fatica; i dipendenti sono ormai scesi a 80. A fine '95, scomparso il dottor Sorella, la situazione precipita nonostante alcuni "vertici" convocati dall'allora sindaco Mario Gallina con dirigenti e sindacati. Il declino è inarrestabile e a fine marzo 1996 l'azienda chiude definitivamente i battenti. Non ci sono altri tentativi di salvataggio. Forse nessuno, nemmeno il sindacato, ha più la volontà di tenere in vita un'azienda gloriosa ma, probabilmente, non competitiva. Gli operai vanno in cassa integrazione, qualcuno, più fortunato ottiene il prepensionamento. Il grande cancello resta chiuso, la portineria abbandonata, gli impianti ancora installati, destinati alla ruggine.

Per quattro anni il silenzio si stende sulla gloriosa fabbrica. Poi il 15 settembre 2000, con i soli voti della maggioranza di “Merate al Centro” guidata dal dottor Dario Perego, viene approvato il piano di riconversione, classificato P.E. 8150.

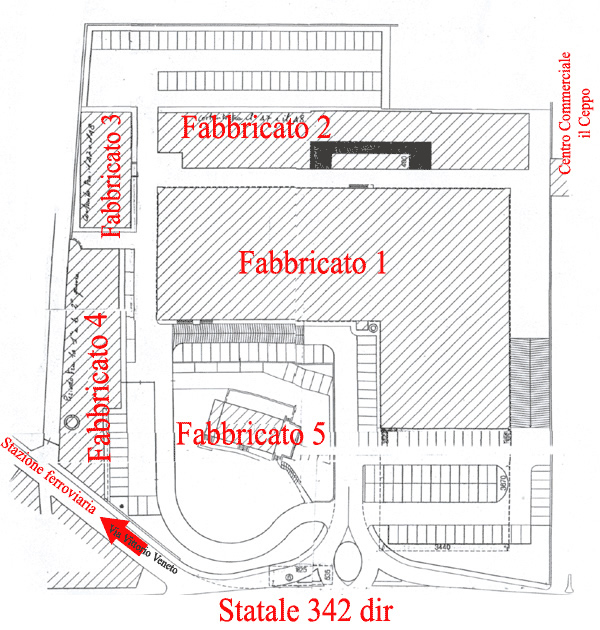

Ed ecco i numeri “finali” di ciò che è stato realizzato sulle macerie della “Tessitura Serica di Merate”

Area totale di proprietà: 18.444 metri quadrati; di questi, 7.565 asserviti ad uso pubblico e 797 ceduti della provinciale 342 dir.

Destinazione commerciale: La superficie lorda di pavimento ad uso commerciale è di 7.816 mq. di cui 148 di nuova costruzione e 7.668 già esistente. La volumetria utile è di 445 metri cubi di nuova costruzione; 21.288 mc. area vendita e 6.476 mc. di spazi seminterrati o interrati.

Destinazione produttiva: La superficie lorda di pavimento ad uso produttivo artigianale è di 2.430 mq. La volumetria è pari a 6.678 metri cubi più altri 2.280 mc. di spazi seminterrati o interrati.

Storia delle industrie meratesi - 3/ continua

ARTICOLI CORRELATI:

LA STORIA DI MERATE NEI VECCHI NEGOZI E NELLE IMPRESE DI UN TEMPO

Nel frattempo, tra il 1947 e il 1948, era stato realizzato anche il corpo di fabbrica numero 2, destinato a magazzino e reparto spedizioni. L’azienda a metà degli anni sessanta cambia la ragione sociale in “Siber & Wehrli Zurigo”, controllata ormai dagli svizzeri.

A Max Eberle viene affiancato il giovane, aspirante direttore generale Herman Spitz, poi tragicamente scomparso. I reparti lavorano sui tre turni sotto lo sguardo vigile di dirigenti e capi reparto: gli svizzeri Wisling e Bamert, gli italiani Airoldi, Prati, Pozzoni, Vitali, Albertini, Ferrari, Cavalli. Su tutti si staglia la figura inflessibile, temuta ma rispettata della "dama di ferro”, la giunonica signorina Novati, sempre pronta a rimproverare un'inefficienza e al tempo stesso a dare una mano a chiunque avesse bisogno.

I sintomi della prima crisi si fanno sentire a metà degli anni settanta. L'azienda ottiene l'esercizio provvisorio, e continua a produrre e a vendere, tramite "l'ufficio di Como" dove si trova la direzione commerciale. Anni dopo gli Svizzeri cedono le azioni al valore simbolico di una lira ai dipendenti. Si forma un gruppo dirigente che tenta di vendere l’azienda alla “Prini”.

La trattativa, però, non va in porto ed arriva un nuovo investitore, la famiglia Sorella. Le azioni vengono ricomprate ad un prezzo nettamente inferiore a quello di carico. L'attività procede a fatica; i dipendenti sono ormai scesi a 80. A fine '95, scomparso il dottor Sorella, la situazione precipita nonostante alcuni "vertici" convocati dall'allora sindaco Mario Gallina con dirigenti e sindacati. Il declino è inarrestabile e a fine marzo 1996 l'azienda chiude definitivamente i battenti. Non ci sono altri tentativi di salvataggio. Forse nessuno, nemmeno il sindacato, ha più la volontà di tenere in vita un'azienda gloriosa ma, probabilmente, non competitiva. Gli operai vanno in cassa integrazione, qualcuno, più fortunato ottiene il prepensionamento. Il grande cancello resta chiuso, la portineria abbandonata, gli impianti ancora installati, destinati alla ruggine.

Per quattro anni il silenzio si stende sulla gloriosa fabbrica. Poi il 15 settembre 2000, con i soli voti della maggioranza di “Merate al Centro” guidata dal dottor Dario Perego, viene approvato il piano di riconversione, classificato P.E. 8150.

Ed ecco i numeri “finali” di ciò che è stato realizzato sulle macerie della “Tessitura Serica di Merate”

Area totale di proprietà: 18.444 metri quadrati; di questi, 7.565 asserviti ad uso pubblico e 797 ceduti della provinciale 342 dir.

Destinazione commerciale: La superficie lorda di pavimento ad uso commerciale è di 7.816 mq. di cui 148 di nuova costruzione e 7.668 già esistente. La volumetria utile è di 445 metri cubi di nuova costruzione; 21.288 mc. area vendita e 6.476 mc. di spazi seminterrati o interrati.

Destinazione produttiva: La superficie lorda di pavimento ad uso produttivo artigianale è di 2.430 mq. La volumetria è pari a 6.678 metri cubi più altri 2.280 mc. di spazi seminterrati o interrati.

Storia delle industrie meratesi - 3/ continua

ARTICOLI CORRELATI:

LA STORIA DI MERATE NEI VECCHI NEGOZI E NELLE IMPRESE DI UN TEMPO