La Merate che non c'è più/44: la vita di settanta operaie al “canatori de Nua” tra bozzoli, rocchetti, fusi e matasse

Apriamo oggi un nuovo filone del dossier sulla storia e l'economia di Merate, quello delle medie e grandi fabbriche che per decenni proprio in centro città o nel cuore delle frazioni avevano avuto la loro sede. Si trattava di una alternativa al lavoro dei campi che rivoluzionò enormemente la vita sociale e famigliare, cambiando abitudini e modi di vivere e portando anche del benessere.

Andando a scavare nei ricordi di coloro che sono rimasti, nei cui occhi brilla ancora la luce al racconto di quegli anni giovanili e dell'energia che vibrava nei loro corpi, si ritrova un mondo totalmente diverso, dove l'età non era un limite per iniziare un lavoro ma un'opportunità per un ulteriore stipendio, dove per il padrone c'era un rispetto reverenziale e deferente, al limite della sudditanza. Una soggezione e una fedeltà che, in molti casi, erano ripagate da una generosità del titolare che si spingeva fino a regalare soggiorni gratuiti al mare per i dipendenti e le loro famiglie o ad avere particolari riguardi nei confronti di situazioni difficili a casa.

Insomma un altro motore della vita sociale, economica, urbana, viabilistica, amministrativa che ha lasciato un profondo ricordo nei meratesi e non.

Partiamo da Novate dando voce all'ultima operaia del "canatori", l'incannatoio, dove si partiva dai bozzoli per arrivare alla tela. Agnese "Giacomina" Viscardi, 97 anni, di quei dieci anni trascorsi nella fabbrica di Novate, quando era poco più di una bambina di dieci, ha un vivido e lucido ricordo. È a lei direttamente che lasciamo il racconto.

L'incannatoio di Novate

L'incannatoio di Novate era l'unica manifattura del paese: si trovava in via Vittorio Veneto al centro dell'abitato, vicino alla chiesina di Santo Stefano. Per raggiungere il cancello, provenendo da Robbiate si saliva una scalinata di pietra, mentre dalla corte di via Pozzo dove abitavo si arrivava percorrendo una leggera salita.

L'incannatoio di Novate era l'unica manifattura del paese: si trovava in via Vittorio Veneto al centro dell'abitato, vicino alla chiesina di Santo Stefano. Per raggiungere il cancello, provenendo da Robbiate si saliva una scalinata di pietra, mentre dalla corte di via Pozzo dove abitavo si arrivava percorrendo una leggera salita.

Il fabbricato formava una piccola corte, era costituito da tre moduli contigui ed era racchiuso da un muro; al centro c'era un cortile dove si allevano tacchini e oche.

Il proprietario era un imprenditore svizzero, si chiamava Zickeller, veniva in fabbrica tutti i martedì accompagnato dal direttore il "signor Emilio" di Cernusco al quale aveva affidato la gestione della fabbrica. Collaboravano con il direttore un'assistente di nome Maria e la nipote Rosa che era una specie di contabile e provvedeva alle paghe. Alla fine del mese si faceva il conto delle ore e la paga era misera.

Si entrava in fabbrica da un grande cancello in ferro battuto; a destra c'erano alcuni depositi per la legna e il carbone, le pale che servivano per caricare il combustibile nelle stufe in inverno, i secchi per l'acqua.

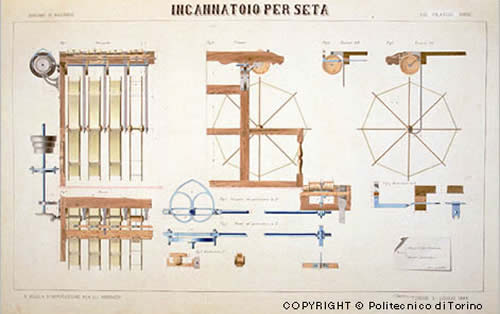

La fabbrica si sviluppava su due piani: al pian terreno c'era un unico ampio locale con otto banconi di legno, sotto i quali erano posizionati gli aspi; ai lati lunghi di ogni bancone c'erano i rocchetti infilati nei fusi. L'incannatoio era meccanico, azionato da un motore elettrico e il movimento degli ingranaggi era trasferito dagli aspi ai rocchetti per mezzo di cinghie di trasmissione che permettevano uno svolgimento molto veloce del filo dei rocchetti.

Da una scala di gradini di pietra si saliva al primo piano dove c'era una latrina, l'unico bagno della fabbrica e un locale dove si bagnavano le matasse con l'acqua riscaldata con il sapone.

Uscita dalla filanda, dove avveniva la prima fase di lavorazione dei bozzoli, la seta greggia era sottoposta a successive operazioni prima di essere tessuta e tinta. Nell'incannatoio si lavoravano le matasse di seta greggia che arrivavano dal filatoio. L'incannatura consisteva nel trasferire i fili dalla matassa su appositi rocchetti mentre la successiva operazione di torcitura e binatura univa i fili a due a due o più per rendere il filato più resistente, operazione che si svolgeva al primo piano dell'edificio.

In un ampio locale al primo piano c'erano infatti altri banconi dove si abbinavano i fili dei rocchetti o si controllavano i rocchetti in particolare i nodi che congiungevano una matassa all'altra.

La manodopera era costituita da ragazze e donne sposate, circa una settantina, originarie di Novate e Robbiate e due operai che erano addetti al funzionamento e alla riparazione degli ingranaggi.

All'inizio le matasse di seta erano bagnate con l'acqua calda saponata, poi risciacquate e leggermente strizzate facendo scolare l'acqua in eccesso, quindi si mettevano nelle ceste, poi le operaie addette a questa mansione salivano sul bancone e stendevano le matasse su fili di metallo. Prima di essere stesa, ogni matassa andava ripetutamente sbattuta per evitare che si ingarbugliassero i fili.

Le operaie che facevano l'incannatura, invece, annodavano i fili durante il trasferimento della stessa dagli aspi ai rocchetti e collegavano i fili quando la matassa era terminata o si inceppava.

Le mansioni erano diverse e spesso le operaie si alternavano nelle varie operazioni; non c'era un vero e proprio apprendistato, ma si imparava facendo.

L'assistente faceva "la prova": controllava ogni tanto i rocchetti, soprattutto i nodi che dovevano essere fatti a mano, a regola d'arte, per non creare problemi nella fase della tessitura.

La giornata lavorativa iniziava alle 7,30 aveva una pausa dalle 12 alle 13,30 per il pranzo che si consumava a casa poi si proseguiva fino alle 17,30. Negli anni '30 si incominciò a lavorare la seta artificiale e la manodopera lavorava su due turni dalle cinque di mattina alle 13 e dalle 13 fino alle 22 per otto ore senza pause. Lavoravamo sempre in piedi e anche quando si facevano i turni si consumava il piccolo pasto portato da casa in piedi. Le operaie non indossavano una divisa: ognuno si vestiva come poteva; ai piedi avevamo tutti gli zoccoli di legno; d'inverno indossavamo calzerotti di lana.

I locali della fabbrica erano riscaldati d'inverno dalle stufe e illuminati da alcune finestre, ma quando c'era poca luce si accendevano le lampadine che pendevano dal soffitto. Il pavimento era di legno; l'ambiente era molto rumoroso per via delle cinghie di trasmissione che mettevano in moto gli ingranaggi.

Durante il lavoro si cantava, c'era qualche ragazza stonata che era solita ripetere: "me canti mia per fa bel, ma per cuntentà ul me barbel" e si recitava il rosario. Non si poteva chiacchierare perché l'assistente era molto severa e certe volte tratteneva l'operaia fuori orario per rimproverarla. Durante il lavoro gridava e insultava le operaie che avevano fatto degli sbagli ad esempio se aveva ingarbugliato la matassa producendo dello scarto o aveva fatto nodi troppo grossi che non passavano nella prova.

Ho lavorato in fabbrica per circa dieci anni dall'età di dodici; sul finire degli anni '30 il proprietario ricevette la segnalazione di un'operaia che per vendicarsi di un richiamo ingiusto gli rivelò certi affari che il direttore e l'assistente facevano a sua insaputa rivendendo la legna ai contadini quindi decise di chiudere immediatamente la fabbrica licenziando tutti. Così ebbe fine l'attività della manifattura a Novate e la stessa sorte toccò a un altro incannatoio dello stesso proprietario a Verderio.

Continua/44

Andando a scavare nei ricordi di coloro che sono rimasti, nei cui occhi brilla ancora la luce al racconto di quegli anni giovanili e dell'energia che vibrava nei loro corpi, si ritrova un mondo totalmente diverso, dove l'età non era un limite per iniziare un lavoro ma un'opportunità per un ulteriore stipendio, dove per il padrone c'era un rispetto reverenziale e deferente, al limite della sudditanza. Una soggezione e una fedeltà che, in molti casi, erano ripagate da una generosità del titolare che si spingeva fino a regalare soggiorni gratuiti al mare per i dipendenti e le loro famiglie o ad avere particolari riguardi nei confronti di situazioni difficili a casa.

Insomma un altro motore della vita sociale, economica, urbana, viabilistica, amministrativa che ha lasciato un profondo ricordo nei meratesi e non.

Partiamo da Novate dando voce all'ultima operaia del "canatori", l'incannatoio, dove si partiva dai bozzoli per arrivare alla tela. Agnese "Giacomina" Viscardi, 97 anni, di quei dieci anni trascorsi nella fabbrica di Novate, quando era poco più di una bambina di dieci, ha un vivido e lucido ricordo. È a lei direttamente che lasciamo il racconto.

L'incannatoio di Novate

Il fabbricato formava una piccola corte, era costituito da tre moduli contigui ed era racchiuso da un muro; al centro c'era un cortile dove si allevano tacchini e oche.

Il proprietario era un imprenditore svizzero, si chiamava Zickeller, veniva in fabbrica tutti i martedì accompagnato dal direttore il "signor Emilio" di Cernusco al quale aveva affidato la gestione della fabbrica. Collaboravano con il direttore un'assistente di nome Maria e la nipote Rosa che era una specie di contabile e provvedeva alle paghe. Alla fine del mese si faceva il conto delle ore e la paga era misera.

Si entrava in fabbrica da un grande cancello in ferro battuto; a destra c'erano alcuni depositi per la legna e il carbone, le pale che servivano per caricare il combustibile nelle stufe in inverno, i secchi per l'acqua.

La fabbrica si sviluppava su due piani: al pian terreno c'era un unico ampio locale con otto banconi di legno, sotto i quali erano posizionati gli aspi; ai lati lunghi di ogni bancone c'erano i rocchetti infilati nei fusi. L'incannatoio era meccanico, azionato da un motore elettrico e il movimento degli ingranaggi era trasferito dagli aspi ai rocchetti per mezzo di cinghie di trasmissione che permettevano uno svolgimento molto veloce del filo dei rocchetti.

Da una scala di gradini di pietra si saliva al primo piano dove c'era una latrina, l'unico bagno della fabbrica e un locale dove si bagnavano le matasse con l'acqua riscaldata con il sapone.

Uscita dalla filanda, dove avveniva la prima fase di lavorazione dei bozzoli, la seta greggia era sottoposta a successive operazioni prima di essere tessuta e tinta. Nell'incannatoio si lavoravano le matasse di seta greggia che arrivavano dal filatoio. L'incannatura consisteva nel trasferire i fili dalla matassa su appositi rocchetti mentre la successiva operazione di torcitura e binatura univa i fili a due a due o più per rendere il filato più resistente, operazione che si svolgeva al primo piano dell'edificio.

La cascina dove si trovava l'incannatoio di Novate

In un ampio locale al primo piano c'erano infatti altri banconi dove si abbinavano i fili dei rocchetti o si controllavano i rocchetti in particolare i nodi che congiungevano una matassa all'altra.

La manodopera era costituita da ragazze e donne sposate, circa una settantina, originarie di Novate e Robbiate e due operai che erano addetti al funzionamento e alla riparazione degli ingranaggi.

All'inizio le matasse di seta erano bagnate con l'acqua calda saponata, poi risciacquate e leggermente strizzate facendo scolare l'acqua in eccesso, quindi si mettevano nelle ceste, poi le operaie addette a questa mansione salivano sul bancone e stendevano le matasse su fili di metallo. Prima di essere stesa, ogni matassa andava ripetutamente sbattuta per evitare che si ingarbugliassero i fili.

Le operaie che facevano l'incannatura, invece, annodavano i fili durante il trasferimento della stessa dagli aspi ai rocchetti e collegavano i fili quando la matassa era terminata o si inceppava.

Le mansioni erano diverse e spesso le operaie si alternavano nelle varie operazioni; non c'era un vero e proprio apprendistato, ma si imparava facendo.

Un'immagine di repertorio dell'epoca

L'assistente faceva "la prova": controllava ogni tanto i rocchetti, soprattutto i nodi che dovevano essere fatti a mano, a regola d'arte, per non creare problemi nella fase della tessitura.

La giornata lavorativa iniziava alle 7,30 aveva una pausa dalle 12 alle 13,30 per il pranzo che si consumava a casa poi si proseguiva fino alle 17,30. Negli anni '30 si incominciò a lavorare la seta artificiale e la manodopera lavorava su due turni dalle cinque di mattina alle 13 e dalle 13 fino alle 22 per otto ore senza pause. Lavoravamo sempre in piedi e anche quando si facevano i turni si consumava il piccolo pasto portato da casa in piedi. Le operaie non indossavano una divisa: ognuno si vestiva come poteva; ai piedi avevamo tutti gli zoccoli di legno; d'inverno indossavamo calzerotti di lana.

Il cortile interno prima della ristrutturazione

I locali della fabbrica erano riscaldati d'inverno dalle stufe e illuminati da alcune finestre, ma quando c'era poca luce si accendevano le lampadine che pendevano dal soffitto. Il pavimento era di legno; l'ambiente era molto rumoroso per via delle cinghie di trasmissione che mettevano in moto gli ingranaggi.

Durante il lavoro si cantava, c'era qualche ragazza stonata che era solita ripetere: "me canti mia per fa bel, ma per cuntentà ul me barbel" e si recitava il rosario. Non si poteva chiacchierare perché l'assistente era molto severa e certe volte tratteneva l'operaia fuori orario per rimproverarla. Durante il lavoro gridava e insultava le operaie che avevano fatto degli sbagli ad esempio se aveva ingarbugliato la matassa producendo dello scarto o aveva fatto nodi troppo grossi che non passavano nella prova.

Ho lavorato in fabbrica per circa dieci anni dall'età di dodici; sul finire degli anni '30 il proprietario ricevette la segnalazione di un'operaia che per vendicarsi di un richiamo ingiusto gli rivelò certi affari che il direttore e l'assistente facevano a sua insaputa rivendendo la legna ai contadini quindi decise di chiudere immediatamente la fabbrica licenziando tutti. Così ebbe fine l'attività della manifattura a Novate e la stessa sorte toccò a un altro incannatoio dello stesso proprietario a Verderio.

Agnese Viscardi

Continua/44