Merate: telescopio Zeiss da 90 anni gioiello dell’Osservatorio, Marco Scardia 'custode'

Sono passati quasi 90 anni da quando, nel luglio del 1926, il telescopio tedesco Zeiss fu montato in una delle cupole della succursale meratese dell’Osservatorio Astronomico di Brera. Circa due mesi dopo, nel settembre del 1926, l’astronomo Emilio Bianchi effettuò la prima osservazione del cielo da Colle S. Rocco presso Merate, dove si trova il sito dell’Osservatorio di Brera. Dopo di lui tanti altri ricercatori lo utilizzarono per studiare il comportamento di stelle e costellazioni, tra cui la celebre astrofisica Margherita Hack che a Merate visse e studiò, scontrandosi anche contro alcuni pregiudizi di un’epoca in cui la presenza di donne nel mondo della ricerca era alquanto rara.

Il telescopio Zeiss, di cui l’Osservatorio venne dotato a partire dal 1926, era a quel tempo il secondo d’Europa in ordine di grandezza e aveva senz’altro una precisione opto-meccanica senza eguali rispetto a tutti gli altri telescopi di quell’epoca. La sede di Merate fu poi ufficialmente inaugurata il 30 maggio 1927, e consegnata formalmente dal “Consorzio per l’assetto degli Istituti Superiori di Milano” allo Stato nel giugno 1928.

Da allora molte cose sono cambiate, anche se l’Osservatorio di Brera (che dal 2001 fa parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF) è rimasto uno dei più importanti Istituti nel campo delle scienze astronomiche in Italia e a livello internazionale, come recentemente affermato da un comitato indipendente di valutazione formato da eminenti scienziati stranieri.

Grazie al telescopio Zeiss è stato possibile compiere in Italia i primi studi di spettroscopia stellare usufruendo di un telescopio moderno e di grandi dimensioni. Questo ha permesso di intraprendere le prime ricerche astrofisiche sulla composizione chimica e la temperatura delle stelle.

Il telescopio non è stato munito di un sistema di puntamento a guida elettronica (anche per preservarne la struttura originale) ma rimane ancora oggi un ottimo strumento dal punto di visto ottico. Lo specchio primario è costituito da un blocco in vetro di 107 cm di diametro (diaframmato a 104 mm), dello spessore di circa 16 cm. Uno specchio secondario più piccolo permette di riflettere la luce verso un oculare posto dopo lo specchio primario, a cui giunge la luce focalizzata grazie a un foro praticato all’interno del substrato in vetro. Questo tipo di configurazione è detta “di tipo Cassegrain”, dal nome del suo inventore, e consente di ottenere lunghezze focali equivalenti molto lunghe (ottimali per studi di spettroscopia) pur con uno strumento relativamente corto.

Attualmente vi è invece montato lo strumento PISCO (Pupil Interferometry Speckle COronagraph), particolarmente adatto all’osservazione ad alta risoluzione angolare di stelle doppie o triple brillanti. Lo strumento è stato trasferito a Merate nell’ambito di una collaborazione con tra l’Osservatorio di Brera e l’ Observatoire Midi-Pyrénées di Tolosa. Il sistema è basato sulla registrazione d'immagini della sorgente celeste a esposizione molto brevi (alcuni millesimi di secondo), acquisite in rapida successione che, combinate tra loro con tecniche interferometriche, permettono di ridurre sensibilmente la degradazione naturale della risoluzione angolare provocata dalla turbolenza atmosferica.

Il telescopio Zeiss costituisce ancora oggi, a quasi 90 anni dalla sua installazione, un gioiello dell’Osservatorio di Brera. E’ uno strumento che ha rappresentato una pietra miliare nello sviluppo delle ricerche astrofisiche in Italia. Da allora, il cielo su Merate è diventato molto più luminoso e inquinato ma, grazie alle eccezionali qualità ottiche di questo strumento, è ancora utilizzato per studiare alcune classi di oggetti che popolano la volta celeste e scoprire i loro segreti.

Informazioni tratte da:

A.M. Lombardi e A. Mandrino, “Ricerca, istruzione e divulgazione all’Osservatorio astronomico di Brera”, in “Milano scientifica 1875-1924 - volume 1, pagg 95-116”, a cura di Elena Canadelli, Sironi Editore (2008)

M. Hack, “L’amica delle stelle - Storia di una vita”, BUR edizioni (1998)

M. Scardia, “Lo strumento focale PISCO”,

http://userpages.irap.omp.eu/~jprieur/pisco/Pisco_it.html

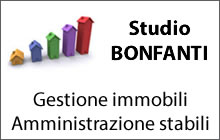

Marco Scardia accanto allo Zeiss

Ancora oggi il telescopio Zeiss è funzionante e, a utilizzarlo per osservare l’Universo in un cielo della Brianza reso ormai non ottimale per gli studi astronomici a causa dell’inquinamento luminoso, è l’astronomo Marco Scardia. Ex responsabile dei servizi generali dell’Osservatorio (ora in pensione) Scardia ci ha aperto le porte di una delle cupole insieme al Professor Giovanni Pareschi, direttore dell’Osservatorio di Brera, per illustrarci i segreti del telescopio Zeiss, uno strumento giunto a Merate negli anni Venti del ‘900 in conto riparazioni per danni di guerra all’Italia, dopo una lunga trattativa con il governo tedesco. A quel tempo alla guida dell’Osservatorio milanese c’era l’astronomo Emilio Bianchi, che coordinava la realizzazione di una succursale distaccata dell’Osservatorio di Brera a Merate, in un luogo non solo facilmente raggiungibile grazie alla ferrovia ma anche a quel tempo senz’altro più adatto dell’antica sede dell’Osservatorio - a Milano dentro Palazzo Brera - per compiere osservazioni astronomiche.

Il telescopio Zeiss, di cui l’Osservatorio venne dotato a partire dal 1926, era a quel tempo il secondo d’Europa in ordine di grandezza e aveva senz’altro una precisione opto-meccanica senza eguali rispetto a tutti gli altri telescopi di quell’epoca. La sede di Merate fu poi ufficialmente inaugurata il 30 maggio 1927, e consegnata formalmente dal “Consorzio per l’assetto degli Istituti Superiori di Milano” allo Stato nel giugno 1928.

Da allora molte cose sono cambiate, anche se l’Osservatorio di Brera (che dal 2001 fa parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF) è rimasto uno dei più importanti Istituti nel campo delle scienze astronomiche in Italia e a livello internazionale, come recentemente affermato da un comitato indipendente di valutazione formato da eminenti scienziati stranieri.

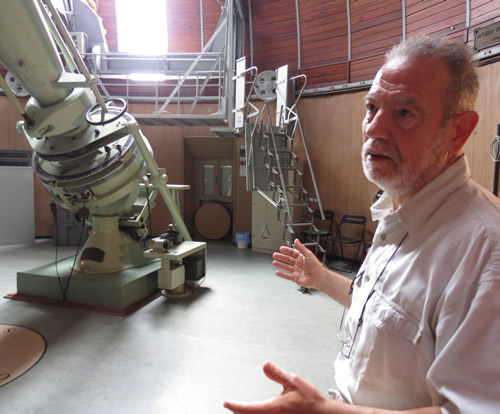

A sinistra Marco Scardia con il professor Giovanni Pareschi

Il telescopio Zeiss è passato indenne attraverso i decenni e, ancora oggi, è amorevolmente custodito e utilizzato da Marco Scardia. Dal suo arrivo a Merate lo strumento non è stato quasi mai ritoccato nelle sue componenti principali e con esso è stato possibile dare il via, fin dagli anni Venti del ‘900, agli studi di astrofisica. Una disciplina considerata a quel tempo alquanto diversa dall’astronomia di posizione che era stata svolta fino ad allora, come ha spiegato Scardia.Grazie al telescopio Zeiss è stato possibile compiere in Italia i primi studi di spettroscopia stellare usufruendo di un telescopio moderno e di grandi dimensioni. Questo ha permesso di intraprendere le prime ricerche astrofisiche sulla composizione chimica e la temperatura delle stelle.

A sinistra lo strumento per la registrazione delle immagini

A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta del ‘900 tra gli studiosi ospiti a Merate, a utilizzare il telescopio, ci fu anche la Professoressa Margherita Hack, quando direttore era il professor Francesco Zagar. Si legge nel libro autobiografico di Margherita Hack “L’amica delle stelle: la storia di una vita”: "Stabilimmo di dividerci equamente le notti di osservazione assegnate ogni mese alla spettrografia: sette sarebbero state mie e sette sue. Le altre quindici notti, quando la luna era nuova o ridotta a un piccolo falcetto, erano per i fotometristi". I rapporti tra la studiosa fiorentina e il direttore Zagar furono per la verità piuttosto burrascosi, come si evince dal suo libro autobiografico. La Prof.ssa Hack si sentiva spesso subordinata ai colleghi maschi e percepiva che le sue ricerche non fossero sufficientemente valorizzate. Anche per questi motivi, durante il suo periodo da ricercatrice all’Osservatorio di Brera (iniziato nel 1954), fece frequenti e lunghi viaggi di studio all’estero (in particolare in Olanda e negli USA), per poi lasciare definitivamente (e quasi con sollievo) Merate nel 1964 per trasferirsi all’Università e all’Osservatorio di Trieste.

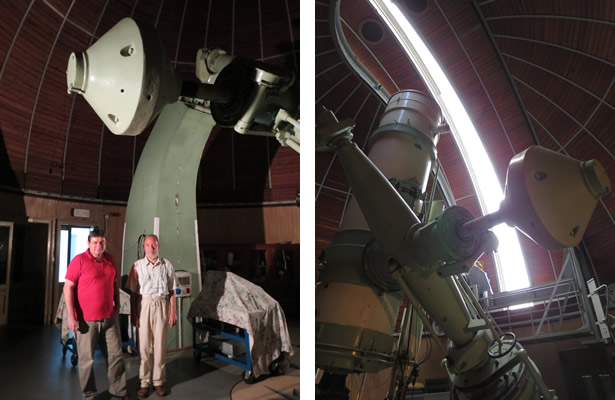

Il telescopio Zeiss punta verso il cielo di Merate

Il telescopio Zeiss consente ancora oggi di compiere alcune osservazioni astronomiche di tipo scientifico, malgrado i problemi di inquinamento luminoso e di turbolenza atmosferica che ormai limitano la sensibilità del sito di Merate. In particolare, ha spiegato Marco Scardia, è possibile compiere studi sulle orbite delle stelle doppie visuali che, essendo molto brillanti, possono essere ancora osservate senza troppo disturbo.Il telescopio non è stato munito di un sistema di puntamento a guida elettronica (anche per preservarne la struttura originale) ma rimane ancora oggi un ottimo strumento dal punto di visto ottico. Lo specchio primario è costituito da un blocco in vetro di 107 cm di diametro (diaframmato a 104 mm), dello spessore di circa 16 cm. Uno specchio secondario più piccolo permette di riflettere la luce verso un oculare posto dopo lo specchio primario, a cui giunge la luce focalizzata grazie a un foro praticato all’interno del substrato in vetro. Questo tipo di configurazione è detta “di tipo Cassegrain”, dal nome del suo inventore, e consente di ottenere lunghezze focali equivalenti molto lunghe (ottimali per studi di spettroscopia) pur con uno strumento relativamente corto.

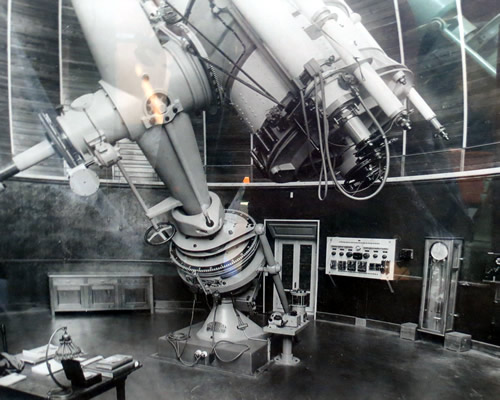

Immagine tratta dal passato dell'osservatorio

Nel caso del telescopio Zeiss infatti la focale equivalente è 16 metri mentre il tubo di contenimento è lungo solo 6 metri. La struttura meccanica del telescopio è di tipo equatoriale “a montatura inglese” ma con elementi della cosiddetta “struttura tedesca”. La movimentazione di elevazione è quindi ottenuta tramite una culla meccanica sostenuta su due punti di appoggio, mentre un particolare sistema di contrappesi permette anche l’osservazione in prossimità del polo nord celeste. Al fuoco del telescopio (il limite inferiore) gli astronomi pongono uno strumento in grado di analizzare la luce emessa dall’astro osservato e raccolta dallo specchio principale. Un tempo lo strumento più importante era costituito da uno spettrografo, ora conservato al museo dell’Osservatorio nella sede di Palazzo Brera a Milano.Attualmente vi è invece montato lo strumento PISCO (Pupil Interferometry Speckle COronagraph), particolarmente adatto all’osservazione ad alta risoluzione angolare di stelle doppie o triple brillanti. Lo strumento è stato trasferito a Merate nell’ambito di una collaborazione con tra l’Osservatorio di Brera e l’ Observatoire Midi-Pyrénées di Tolosa. Il sistema è basato sulla registrazione d'immagini della sorgente celeste a esposizione molto brevi (alcuni millesimi di secondo), acquisite in rapida successione che, combinate tra loro con tecniche interferometriche, permettono di ridurre sensibilmente la degradazione naturale della risoluzione angolare provocata dalla turbolenza atmosferica.

La cupola che ospita l'altro telescopio dell'osservatorio e Marco Scardia

Il telescopio Zeiss costituisce ancora oggi, a quasi 90 anni dalla sua installazione, un gioiello dell’Osservatorio di Brera. E’ uno strumento che ha rappresentato una pietra miliare nello sviluppo delle ricerche astrofisiche in Italia. Da allora, il cielo su Merate è diventato molto più luminoso e inquinato ma, grazie alle eccezionali qualità ottiche di questo strumento, è ancora utilizzato per studiare alcune classi di oggetti che popolano la volta celeste e scoprire i loro segreti.

Informazioni tratte da:

A.M. Lombardi e A. Mandrino, “Ricerca, istruzione e divulgazione all’Osservatorio astronomico di Brera”, in “Milano scientifica 1875-1924 - volume 1, pagg 95-116”, a cura di Elena Canadelli, Sironi Editore (2008)

M. Hack, “L’amica delle stelle - Storia di una vita”, BUR edizioni (1998)

M. Scardia, “Lo strumento focale PISCO”,

http://userpages.irap.omp.eu/~jprieur/pisco/Pisco_it.html