Più di 1/5 delle specie di farfalle italiane si trova al Parco del Curone. In Europa il 5% è estinto. Le “pratiche” per la tutela

Il censimento qualitativo dei lepidotteri compiuto durante i mesi primaverili ed estivi del 2012 al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ha stimato la presenza di ben 67 specie di farfalle, contro la media standard della quarantina: il Parco del Monte Fenera (Novara), infatti, le conta infatti circa 40 ed è una delle aree più ricche di tutta la fascia pedemontana padana. Un dato, questo, che se a prima vista può dire molto, dice ancora di più se viene spalmato sulle stime del panorama nazionale, per venire tradotto in questo modo: il Parco del Curone ha più di 1/5 della ricchezza di tutte le farfalle italiane. Ossia: la biodiversità dei lepidotteri è altissima in quella che è un’area protetta di poco più di 2740 ettari a cavallo tra undici comuni della Brianza lecchese.

Questi sono numeri emersi nell’ambito di un progetto di aggiornamento delle indagini faunistiche sull’avifauna nidificante, la batracofauna, il moscardino e l’entomofauna, in cui rientrano appunto lepidotteri ed odonati, compiuto nell’arco del 2011-2012 in collaborazione con l’università di Milano Bicocca ed in particolare col dipartimento di scienze dell’ambiente, del territorio e della terra, e portato a conoscenza proprio in questi giorni. A vario titolo sono intervenute diverse professionalità in quello che, di fatto, si è posto come un lavoro di aggiornamento parziale sulle indagini faunistiche rispetto ai dati del 1994; il focus è stato la ricchezza delle specie di animali che abitano il Parco, le relazioni che intercorrono tra di loro e che favoriscono la biodiversità. Un impegno corale di Luciano Bani, Valerio Orioli, le GEV del Parco del Curone, cui contributo alla ricerca è stato indispensabile.

Tornando alle farfalle, questa settantina di specie che trova dimora nel Parco del Curone, spennellando i prati ed cielo che lo sovrasta delle più disparate combinazioni di colori, conta ancora di più se si considera che il declino del lepidotteri diurni è un fenomeno esteso a tutto il continente europeo: sulla base di quelle che vengono chiamate “Liste rosse” sappiamo infatti che, in diversi stati dell’Europa, tra il 20% ed il 50% delle specie presenti sono minacciate di estinzione e l’Italia non fa eccezione; nel nostro continente sono già estinte, inoltre, tra il 2% ed il 5% delle specie. Quello che per il Parco può essere a primo acchito considerato come un “vanto” diviene quindi un patrimonio inestimabile, da conservare a tutti i costi. Anche a Montevecchia, infatti, molte farfalle sono rare e vicinissime all’estinzione, altre invece purtroppo già scomparse, come la Zerynthia Polyxena, molto diffusa tra gli anni ’60 ed ’80 nelle aree pedemontane. Per la tutela, la comunità europea ha recentemente varato la “Direttiva Habitat”, in cui sono elencate le specie di farfalle estinte e quelle a rischio estinzione. Viceversa, sono state individuate delle specie che per il Parco sono nuove, come l’Aporia Crataegi, meravigliosa e sinuosa regina bianca, la “Pieride del biancospino”.

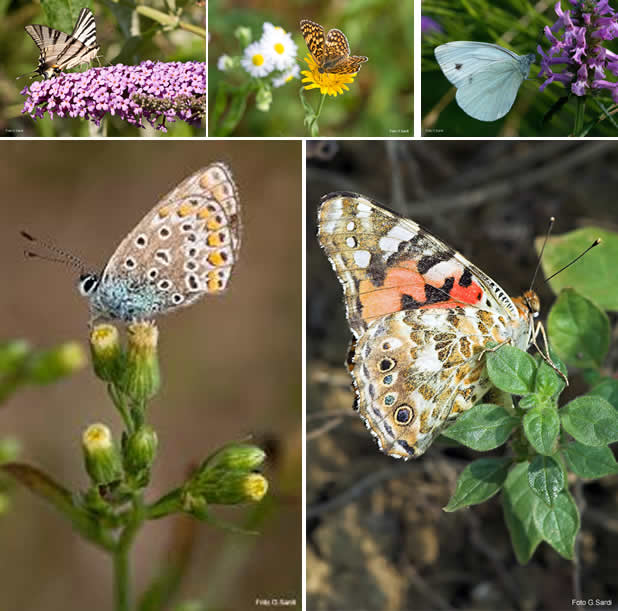

Nomi latini identificano dunque le famiglie e le sottofamiglie della farfalle, i loro nomi e l’etimologia: ciascuna di esse ha le proprie piante nutrici, i propri habitat, un particolare ciclo biologico, ma anche connotati assolutamente tipici e variabili, come l’apertura alare. La GEV Ezio Galbusera ha raccolto in un CD le fotografie delle specie del Parco, suddividendole proprio in base a queste peculiarità, iniziando dall’habitat (prati e praterie, campi e giardino, boschi e radure, ambienti umidi), e compiendo una suddivisione dei lepidotteri, i quali si scindono in farfalle e falene. Queste ultime, rispetto alle prime, hanno una diversa tipologia di antenne, a riposo chiudono le ali in modo orizzontale anziché verticale, ma non è detto che le loro ali abbiano colori meno sgargianti.

“Un’enormità di lavoro e di conoscenze quelle che sono state impiegate nel progetto”: parole, quelle del direttore del Parco Michele Cereda, che rendono bene l’idea di questa importante mole di aggiornamenti che hanno interessato le specie di animali in oggetto, tra cui anche le rondini che, proprio come le farfalle, sono un ottimo indicatore della qualità ambientale e dei prati: se è vero, infatti, che le rondini foraggiano nei prati,è anche vero che i lepidotteri costituiscono una parte minima della loro dieta e che la presenza di farfalle nelle cascine e nei prati influenza positivamente la popolosità delle colonie delle rondini.

Come illustrato da Lucio Bordignon, ornitologo emerito, è all’uomo che spetta la gestione delle farfalle in ambito collinare. Se è vero che tra le cause del declino delle specie dei lepidotteri c’è la perdita dei terreni naturali a seguito dell’invasiva urbanizzazione, con il relativo abbandono delle attività agro-pastorali, è pur sempre all’uomo che spetta la loro conservazione. Questo può avvenire mediante accorgimenti anche semplici e progettualità più complesse. Va innanzitutto valutato cosa manca alle farfalle: nei prati, ad esempio, è necessario mettere a punto una miscela di erbe che fornisca nettare per gli adulti e specie floristiche adeguate gradite anche ai bruchi. Le farfalle vanno dunque trattate al pari degli ospiti e bisogna “arredare” il proprio giardino con le piante che preferiscono.

A questo proposito, nel Parco del Curone potrebbe essere messa a punto una vera e propria “banca del seme”. Tra gli agricoltori e gli allevatori, dunque, è necessaria una collaborazione sinergica perché la loro opera può favorire o distruggere la vita delle farfalle; altri accorgimenti possono essere: conservare i rovi, seppur “antiestetici” nei giardini, perché per le farfalle sono piante strategiche, creare piccole raccolte di acqua e stagnetti, gestire le aree aperte con mirati ed attenti programmi di sfalcio in modo da mantenere fasce di arbusti graditi alle farfalle, ma anche far trovare agli amici alati qualche frutto succoso, come la prugna, che avidamente suggeranno.

Un esemplare di Galatea fotografata nel Parco del Curone (foto tratta da gevcurone.it)

Questi sono numeri emersi nell’ambito di un progetto di aggiornamento delle indagini faunistiche sull’avifauna nidificante, la batracofauna, il moscardino e l’entomofauna, in cui rientrano appunto lepidotteri ed odonati, compiuto nell’arco del 2011-2012 in collaborazione con l’università di Milano Bicocca ed in particolare col dipartimento di scienze dell’ambiente, del territorio e della terra, e portato a conoscenza proprio in questi giorni. A vario titolo sono intervenute diverse professionalità in quello che, di fatto, si è posto come un lavoro di aggiornamento parziale sulle indagini faunistiche rispetto ai dati del 1994; il focus è stato la ricchezza delle specie di animali che abitano il Parco, le relazioni che intercorrono tra di loro e che favoriscono la biodiversità. Un impegno corale di Luciano Bani, Valerio Orioli, le GEV del Parco del Curone, cui contributo alla ricerca è stato indispensabile.

Da sinistra in prima fila: Ezio Galbusera, Valerio Orioli e Luciano Bani. Dietro, a sinistra, il direttore del Parco Michele Cereda

Tornando alle farfalle, questa settantina di specie che trova dimora nel Parco del Curone, spennellando i prati ed cielo che lo sovrasta delle più disparate combinazioni di colori, conta ancora di più se si considera che il declino del lepidotteri diurni è un fenomeno esteso a tutto il continente europeo: sulla base di quelle che vengono chiamate “Liste rosse” sappiamo infatti che, in diversi stati dell’Europa, tra il 20% ed il 50% delle specie presenti sono minacciate di estinzione e l’Italia non fa eccezione; nel nostro continente sono già estinte, inoltre, tra il 2% ed il 5% delle specie. Quello che per il Parco può essere a primo acchito considerato come un “vanto” diviene quindi un patrimonio inestimabile, da conservare a tutti i costi. Anche a Montevecchia, infatti, molte farfalle sono rare e vicinissime all’estinzione, altre invece purtroppo già scomparse, come la Zerynthia Polyxena, molto diffusa tra gli anni ’60 ed ’80 nelle aree pedemontane. Per la tutela, la comunità europea ha recentemente varato la “Direttiva Habitat”, in cui sono elencate le specie di farfalle estinte e quelle a rischio estinzione. Viceversa, sono state individuate delle specie che per il Parco sono nuove, come l’Aporia Crataegi, meravigliosa e sinuosa regina bianca, la “Pieride del biancospino”.

Aporia Crataegi (Pieride del biancospino) e Zerynthia Polyxena (Polissena)

Nomi latini identificano dunque le famiglie e le sottofamiglie della farfalle, i loro nomi e l’etimologia: ciascuna di esse ha le proprie piante nutrici, i propri habitat, un particolare ciclo biologico, ma anche connotati assolutamente tipici e variabili, come l’apertura alare. La GEV Ezio Galbusera ha raccolto in un CD le fotografie delle specie del Parco, suddividendole proprio in base a queste peculiarità, iniziando dall’habitat (prati e praterie, campi e giardino, boschi e radure, ambienti umidi), e compiendo una suddivisione dei lepidotteri, i quali si scindono in farfalle e falene. Queste ultime, rispetto alle prime, hanno una diversa tipologia di antenne, a riposo chiudono le ali in modo orizzontale anziché verticale, ma non è detto che le loro ali abbiano colori meno sgargianti.

Carrellata di fotografie di farfalle del Parco, tratte dal sito www.parcocurone.it, scattate da Giuseppe Sardi

“Un’enormità di lavoro e di conoscenze quelle che sono state impiegate nel progetto”: parole, quelle del direttore del Parco Michele Cereda, che rendono bene l’idea di questa importante mole di aggiornamenti che hanno interessato le specie di animali in oggetto, tra cui anche le rondini che, proprio come le farfalle, sono un ottimo indicatore della qualità ambientale e dei prati: se è vero, infatti, che le rondini foraggiano nei prati,è anche vero che i lepidotteri costituiscono una parte minima della loro dieta e che la presenza di farfalle nelle cascine e nei prati influenza positivamente la popolosità delle colonie delle rondini.

Farfalla e falena

Come illustrato da Lucio Bordignon, ornitologo emerito, è all’uomo che spetta la gestione delle farfalle in ambito collinare. Se è vero che tra le cause del declino delle specie dei lepidotteri c’è la perdita dei terreni naturali a seguito dell’invasiva urbanizzazione, con il relativo abbandono delle attività agro-pastorali, è pur sempre all’uomo che spetta la loro conservazione. Questo può avvenire mediante accorgimenti anche semplici e progettualità più complesse. Va innanzitutto valutato cosa manca alle farfalle: nei prati, ad esempio, è necessario mettere a punto una miscela di erbe che fornisca nettare per gli adulti e specie floristiche adeguate gradite anche ai bruchi. Le farfalle vanno dunque trattate al pari degli ospiti e bisogna “arredare” il proprio giardino con le piante che preferiscono.

Lucio Bordignon, foto tratta dal sito www.luciobordignon.it

A questo proposito, nel Parco del Curone potrebbe essere messa a punto una vera e propria “banca del seme”. Tra gli agricoltori e gli allevatori, dunque, è necessaria una collaborazione sinergica perché la loro opera può favorire o distruggere la vita delle farfalle; altri accorgimenti possono essere: conservare i rovi, seppur “antiestetici” nei giardini, perché per le farfalle sono piante strategiche, creare piccole raccolte di acqua e stagnetti, gestire le aree aperte con mirati ed attenti programmi di sfalcio in modo da mantenere fasce di arbusti graditi alle farfalle, ma anche far trovare agli amici alati qualche frutto succoso, come la prugna, che avidamente suggeranno.

Selena Tagliabue