A Merate il nuovo laboratorio di olografia dell’INAF per la produzione di dispositivi ottici. Sarà eccellenza mondiale

Merate si appresta a diventare un punto di riferimento nel panorama internazionale della produzione di VPHGs – Volume Phase Holographic Gratings. L’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera entro pochi mesi darà il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo laboratorio di olografia proprio nella sede di Merate per implementare la ricerca e soprattutto la produzione di questi sofisticati e delicatissimi reticoli olografici di fase volumetrica. Parliamo di dispositivi ottici di dispersione utilizzati in spettrografia e astronomia per “aprire” la luce in tutte le sue componenti e studiarla.

Si tratta di un progetto unico nel suo genere e del valore di oltre 2,5 milioni di euro. Sarà finanziato in parte dal PNRR e in parte dal Ministero. I fondi europei, per circa 1 milione e 450mila euro, occorreranno per la strumentazione, che peraltro è già in parte arrivata, mentre i fondi nazionali richiesti tramite la sede centrale INAF occorreranno per finanziare i lavori veri e propri di costruzione del laboratorio. Il progetto è già stato presentato al Comune e passato per la Soprintendenza.

Si tratta di un progetto unico nel suo genere e del valore di oltre 2,5 milioni di euro. Sarà finanziato in parte dal PNRR e in parte dal Ministero. I fondi europei, per circa 1 milione e 450mila euro, occorreranno per la strumentazione, che peraltro è già in parte arrivata, mentre i fondi nazionali richiesti tramite la sede centrale INAF occorreranno per finanziare i lavori veri e propri di costruzione del laboratorio. Il progetto è già stato presentato al Comune e passato per la Soprintendenza.

“Contiamo di attivare il laboratorio all’inizio del 2026” ci racconta Michele Frangiamore, tecnologo e astrofisico dell’Osservatorio di Brera che lavora ormai da 5 anni nella sede di Merate, dove si occupa anche della produzione di VPHGs nel laboratorio attualmente in funzione, sotto la guida dell’ingegnere dei materiali Andrea Bianco e in collaborazione dei colleghi del gOlem – Gruppo Ottiche e LEnti Merate – Giorgio Pariani, Luca Oggioni, Marco Riva, Matteo Aliverti, Edoardo Redaelli e Alessio Zanutta.

Questi elementi disperdenti sono fondamentali negli spettrografi ottici moderni per l’astronomia e dunque la loro progettazione e produzione – che prevede fasi cosiddette di “scrittura” e “caratterizzazione” – è fondamentale. Da qui l’idea di sviluppare una vera e propria infrastruttura dedicata allo studio e alla realizzazione di VPHGs di grandi dimensioni, con l’idea di diventare leader a livello mondiale. Una “posizione” che, con la cessione dell’attività produttiva nel 2021 dell’Americana KOSI, ex colosso del settore, è rimasta vacante e che al momento solo poche realtà internazionali sarebbero in grado di ricoprire.

Quasi tutta la strumentazione presente nell’attuale laboratorio all’interno dell’Osservatorio di Merate è stata realizzata dalle stesse persone che ci lavorano e ha portato a risultati notevoli. “L’obbiettivo però è quello di raggiungere uno nuovo e superiore standard qualitativo e per questo l’ampliamento ed aggiornamento del laboratorio è indispensabile” prosegue Frangiamore mentre ci guida tra gli edifici della sede sul colle San Rocco fino ad arrivare a una delle due ville, sorta dove un tempo c’era la chiesetta che nel 1571 e 1578 venne benedetta da San Carlo Borromeo. Nei secoli la villa cambiò la sua destinazione d’uso. Nei primi dell’Ottocento divenne abitazione privata, circa 100 anni dopo si trasformò in stabilimento idroterapico per la cura Kneipp e solo in seguito, attorno agli anni Venti, divenne patrimonio dell’Osservatorio di Brera. Oggi ci sono uffici nei piani superiori, mentre al piano semi interrato solo cantine inutilizzate. È proprio qui che avverrà l’opera di ristrutturazione e di ampliamento volumetrico per dar vita al laboratorio di olografia di circa 350 metri quadri.

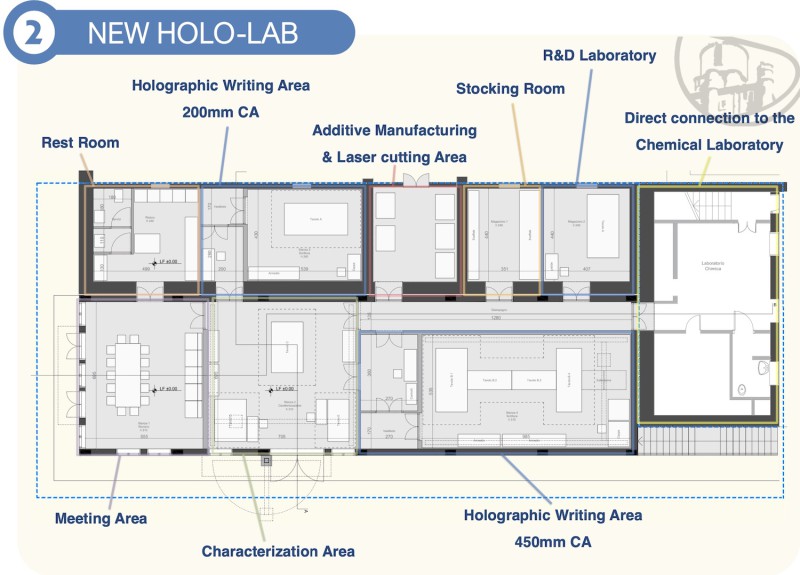

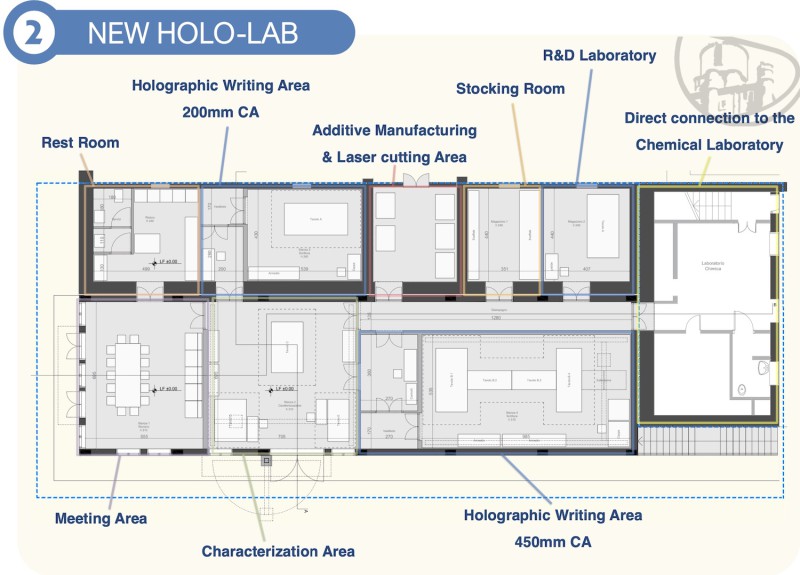

Il progetto prevede la realizzazione di otto diverse stanze, ognuna con una funzione specifica. I lavori verranno eseguiti in modo tale che tutta la porzione di edificio in cui si estende il laboratorio sarà estremamente isolata da ogni forma di vibrazione esterna e da escursioni termiche: nei locali tecnici la variazione di temperatura attesa sarà minore di 0.3gradi.

Il progetto prevede la realizzazione di otto diverse stanze, ognuna con una funzione specifica. I lavori verranno eseguiti in modo tale che tutta la porzione di edificio in cui si estende il laboratorio sarà estremamente isolata da ogni forma di vibrazione esterna e da escursioni termiche: nei locali tecnici la variazione di temperatura attesa sarà minore di 0.3gradi.

Ci sarà un grande laboratorio oscurato per la “scrittura” dei reticoli olografici e uno più piccolo in cui sarà inserita la strumentazione di cui ora è dotato l’Osservatorio; accanto un altro laboratorio per la “caratterizzazione”, poi uno per studenti e tesisti affinché possano sperimentare, naturalmente un piccolo magazzino, un’area ristoro, una sala per riunioni e presentazioni e un’altra ancora per la meccanica e la realizzazione di strumentazioni di lavoro. Questo grande laboratorio sorgerà accanto ai locali di metrologia e lavorazione ottica del vetro, nonché a quello di chimica, che si trova esattamente nel punto dove 500 anni fa c’era la chiesina di San Carlo. Anche questo edificio è stato oggetto di restauro negli ultimi anni.

“I laboratori saranno confinanti per evitare il trasporto di materiali passando dall’esterno e soprattutto perché la sinergia fra attività e la stretta collaborazione risultano essenziali al nuovo laboratorio”. Attualmente parte delle nuove strumentazioni ordinate sono già arrivate, tra queste delle ottiche, degli specchi e uno speciale laser realizzato ad hoc. “Miriamo alla realizzazione di un set-up olografico stabile in grado di scrivere VPHGs con diametro fino a mezzo metro, in linea con le richieste dei futuri telescopi come l’EELT – European Extremely Large Telescope – che al momento non potrebbero essere soddisfatte da nessun altro, e proseguendo con l’ambizione di avere i nostri dispositivi VPHGs ‘made in Merate’ sui più grandi telescopi al mondo”. Sono già diversi quelli a cui l’Osservatorio ha dato il proprio contributo, come il VLT (Very Large Telescope) e il Magellan Clay in Cile, il TNG (Telescopio Nazionale Galileo) alle Canarie e il LBT (Large Binocular Telescope) in Arizona.

Il valore dei reticoli olografici che verranno realizzati sarà di diverse centinaia di migliaia di euro l’uno, ma l’obbiettivo del laboratorio di olografia non sarà assolutamente quello di "fare utile". “Principalmente ci vengono richiesti VPHGs da altri consorzi astronomici che possono ripagarci con notti di osservazioni che i nostri astrofisici sfruttano per le loro ricerche, piuttosto che con fondi per l’acquisizione di nuova strumentazione utile a mantenere aggiornato il nostro nuovo laboratorio. Quello che vogliamo è riuscire ad innalzare lo standard qualitativo di questi reticoli olografici e superare gli attuali limiti tecnologici” ha concluso Frangiamore.

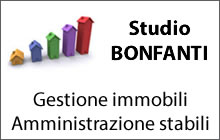

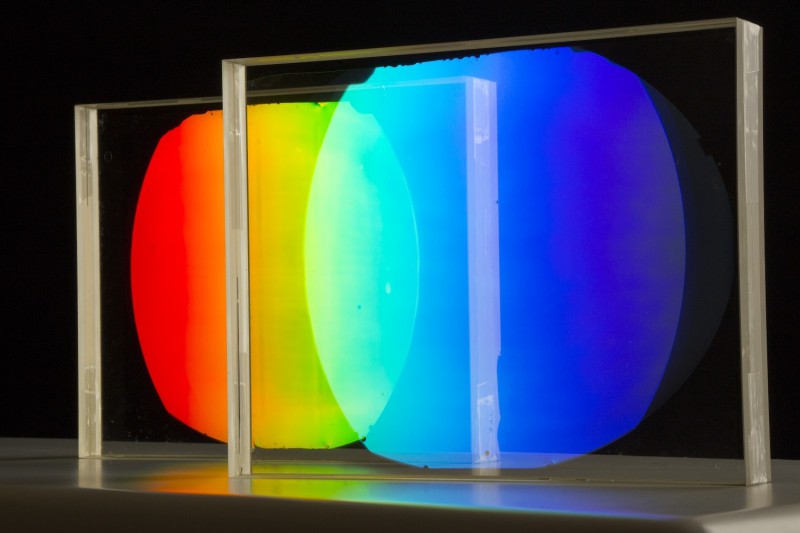

Due VPHGs realizzati all'Osservatorio di Merate. Credit: Stefania Giudici, Inaf

“Contiamo di attivare il laboratorio all’inizio del 2026” ci racconta Michele Frangiamore, tecnologo e astrofisico dell’Osservatorio di Brera che lavora ormai da 5 anni nella sede di Merate, dove si occupa anche della produzione di VPHGs nel laboratorio attualmente in funzione, sotto la guida dell’ingegnere dei materiali Andrea Bianco e in collaborazione dei colleghi del gOlem – Gruppo Ottiche e LEnti Merate – Giorgio Pariani, Luca Oggioni, Marco Riva, Matteo Aliverti, Edoardo Redaelli e Alessio Zanutta.

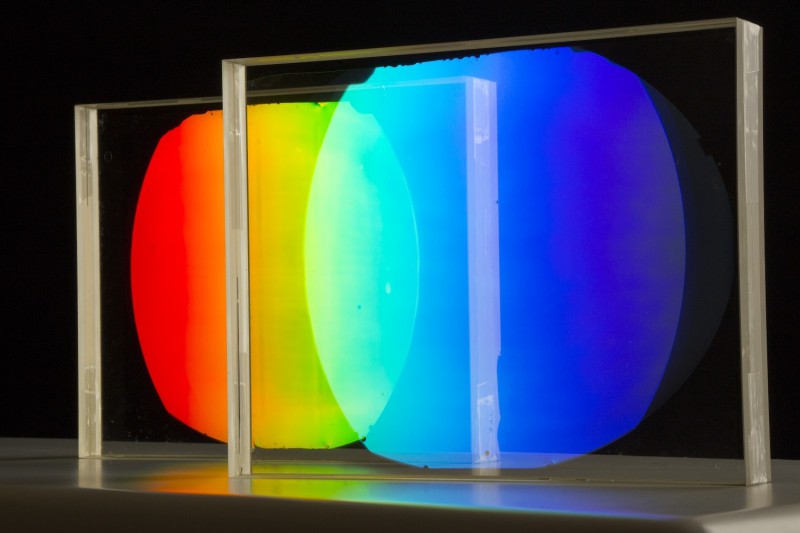

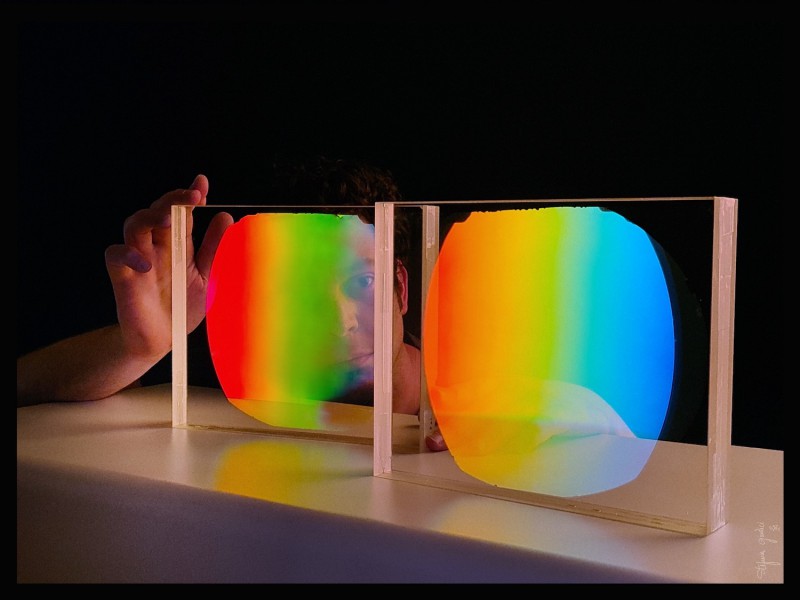

Il tecnologo Michele Frangiamore dietro i due VPHGs. Credit: Stefania Giudici, Inaf

È a lui che chiediamo di spiegarci meglio cosa sono questi curiosi oggetti che – all’apparenza – sembrano semplicemente delle lastre di vetro quadrate più o meno grandi. “Ogni elemento chimico ha uno spettro riconoscibile invariato in tutto l’universo. Potremmo definirlo il suo ‘dna’, la sua ‘impronta digitale’ che nasce dall’interazione che esso ha con la luce. Attraverso gli elementi dispersivi come i nostri VPHGs è possibile studiare lo spettro di ogni sorgente, anche quello di atmosfere di mondi lontani, chissà magari abitati”. Attraverso questi studi è possibile scoprire per esempio di cosa è composta una particolare stella, la velocità di una data galassia o anche se su un altro pianeta è presente acqua, anidride carbonica o altro.Questi elementi disperdenti sono fondamentali negli spettrografi ottici moderni per l’astronomia e dunque la loro progettazione e produzione – che prevede fasi cosiddette di “scrittura” e “caratterizzazione” – è fondamentale. Da qui l’idea di sviluppare una vera e propria infrastruttura dedicata allo studio e alla realizzazione di VPHGs di grandi dimensioni, con l’idea di diventare leader a livello mondiale. Una “posizione” che, con la cessione dell’attività produttiva nel 2021 dell’Americana KOSI, ex colosso del settore, è rimasta vacante e che al momento solo poche realtà internazionali sarebbero in grado di ricoprire.

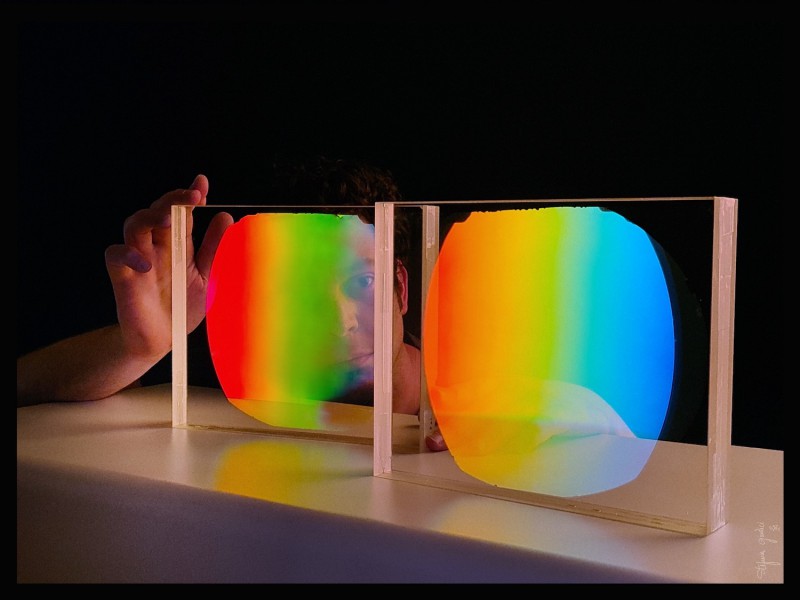

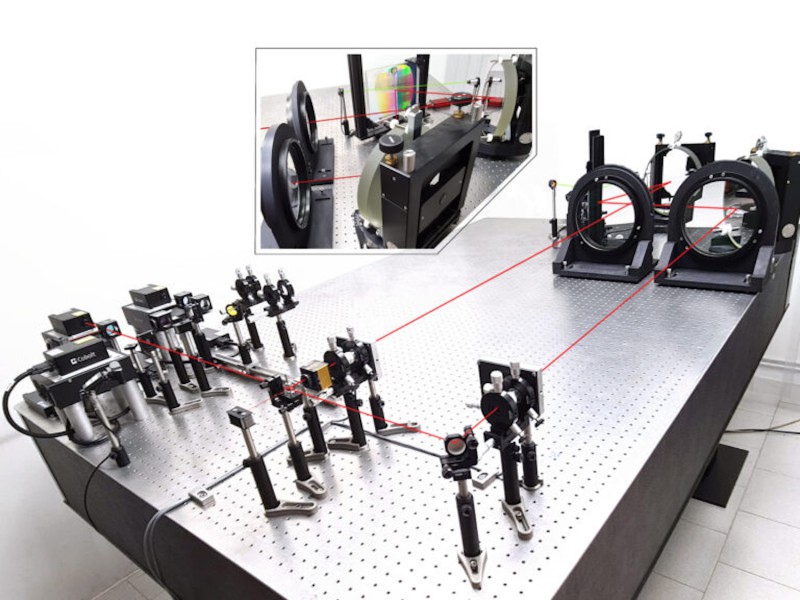

Il tavolo ottico su cui attualmente vengono preparati i reticoli. Credit: Inaf

Ma come si realizza un VPHG? Bisogna immaginare di preparare un sandwich. Due lastre di vetro quadrate, che possono andare dai 3 ai 50 cm, racchiudono all’interno un sottilissimo e sofisticato film di materiale fotopolimerico – ovvero in grado di reagire alla luce – trattato da ricercatori come Michele Frangiamore, che mediante un laser “guida” ogni singola molecola del polimero per generare migliaia di righe in ogni millimetro di materiale. Si ottiene così questo elemento che, quando attraversato dalla luce, la scompone in tante “porzioni” e permette che queste possano essere studiate in modo approfondito. Mediamente se non ci sono particolari difficoltà dal disegno al prodotto finale ci voglio circa tre settimane per la realizzazione. Nei casi più complessi anche due mesi.Quasi tutta la strumentazione presente nell’attuale laboratorio all’interno dell’Osservatorio di Merate è stata realizzata dalle stesse persone che ci lavorano e ha portato a risultati notevoli. “L’obbiettivo però è quello di raggiungere uno nuovo e superiore standard qualitativo e per questo l’ampliamento ed aggiornamento del laboratorio è indispensabile” prosegue Frangiamore mentre ci guida tra gli edifici della sede sul colle San Rocco fino ad arrivare a una delle due ville, sorta dove un tempo c’era la chiesetta che nel 1571 e 1578 venne benedetta da San Carlo Borromeo. Nei secoli la villa cambiò la sua destinazione d’uso. Nei primi dell’Ottocento divenne abitazione privata, circa 100 anni dopo si trasformò in stabilimento idroterapico per la cura Kneipp e solo in seguito, attorno agli anni Venti, divenne patrimonio dell’Osservatorio di Brera. Oggi ci sono uffici nei piani superiori, mentre al piano semi interrato solo cantine inutilizzate. È proprio qui che avverrà l’opera di ristrutturazione e di ampliamento volumetrico per dar vita al laboratorio di olografia di circa 350 metri quadri.

Un'antica foto della villa all'interno del quale sorgerà il laboratorio di olografia

Sopra il piano semi interrato dell'edificio oggi, sotto la descrizione del laboratorio

Ci sarà un grande laboratorio oscurato per la “scrittura” dei reticoli olografici e uno più piccolo in cui sarà inserita la strumentazione di cui ora è dotato l’Osservatorio; accanto un altro laboratorio per la “caratterizzazione”, poi uno per studenti e tesisti affinché possano sperimentare, naturalmente un piccolo magazzino, un’area ristoro, una sala per riunioni e presentazioni e un’altra ancora per la meccanica e la realizzazione di strumentazioni di lavoro. Questo grande laboratorio sorgerà accanto ai locali di metrologia e lavorazione ottica del vetro, nonché a quello di chimica, che si trova esattamente nel punto dove 500 anni fa c’era la chiesina di San Carlo. Anche questo edificio è stato oggetto di restauro negli ultimi anni.

La parte di edifico in cui sorgerà il laboratorio

“I laboratori saranno confinanti per evitare il trasporto di materiali passando dall’esterno e soprattutto perché la sinergia fra attività e la stretta collaborazione risultano essenziali al nuovo laboratorio”. Attualmente parte delle nuove strumentazioni ordinate sono già arrivate, tra queste delle ottiche, degli specchi e uno speciale laser realizzato ad hoc. “Miriamo alla realizzazione di un set-up olografico stabile in grado di scrivere VPHGs con diametro fino a mezzo metro, in linea con le richieste dei futuri telescopi come l’EELT – European Extremely Large Telescope – che al momento non potrebbero essere soddisfatte da nessun altro, e proseguendo con l’ambizione di avere i nostri dispositivi VPHGs ‘made in Merate’ sui più grandi telescopi al mondo”. Sono già diversi quelli a cui l’Osservatorio ha dato il proprio contributo, come il VLT (Very Large Telescope) e il Magellan Clay in Cile, il TNG (Telescopio Nazionale Galileo) alle Canarie e il LBT (Large Binocular Telescope) in Arizona.

Due render che mostrano come apparirà l'edificio dopo i lavori

Il valore dei reticoli olografici che verranno realizzati sarà di diverse centinaia di migliaia di euro l’uno, ma l’obbiettivo del laboratorio di olografia non sarà assolutamente quello di "fare utile". “Principalmente ci vengono richiesti VPHGs da altri consorzi astronomici che possono ripagarci con notti di osservazioni che i nostri astrofisici sfruttano per le loro ricerche, piuttosto che con fondi per l’acquisizione di nuova strumentazione utile a mantenere aggiornato il nostro nuovo laboratorio. Quello che vogliamo è riuscire ad innalzare lo standard qualitativo di questi reticoli olografici e superare gli attuali limiti tecnologici” ha concluso Frangiamore.

Edoardo Mazzilli